4 mars 2021

La Lettre de Natalia Gontcharova à Alexandre Pouchkine vient de paraître. Cathie Barreau signe là un très beau livre que son éditeur, L’œil ébloui, présente parfaitement ici.

18 janvier 2021

Où il est question de ville méconnaissable…Et de joie. « Il pense qu’on n’est jamais de retour. C’est une idée obscure qui tient dans les mots. Là, elle est une expérience présente, éprouvée soudain ; Beyrouth n’est plus. » Les éditions Pneumatiques viennent de publier le texte de Cathie Barreau, Il est minuit à Beyrouth.

Cathie Barreau ouvre régulièrement aux lecteurs son atelier d’écriture en ligne. On entre avec curiosité, on découvre avec émotion, on repart avec le désir de se lancer dans l’écriture peut-être, de partager à coup sûr son écriture vibrante et qui réveille, individuellement et collectivement…

On attend avec impatience la parution de sa Lettre de Nathalia Gontcharova à Alexandre Pouchkine, attendue en mars aux éditions nantaises de L’œil ébloui.

18 octobre 2020

Où la chambre d’enfant de Luce Guilbaud, poète, vient de paraître. Son exploration obstinée de l’enfance, de sa présence permanente dans la vie de l’adulte est un grand plaisir de lecture et beaucoup plus. Luce Guilbaud nous donne l’envie et la force de tenter l’aventure à notre tour. Lire mon article sur le site Terre à ciel

14 juillet 2020. Il et elle

Écriture inclusive suite (voir mon billet du 1er mai, rubrique ACTU). La nouvelle mairie de Lyon vient de l’imposer dans la communication municipale. C’est que la question divise le monde. Les pro seraient de gauche et les anti de droite! Un billet sur France culture affine à bon escient la question. D’abord en distinguant la féminisation des noms de métier (qui me paraît, comme je l’écrivais, légitime), et l’écriture inclusive proprement dite. Et puis en montrant que le débat n’est pas si tranché…

24 juin 2020. à M.

Ce 24 juin 2020, l’enveloppe adressée par mon amie-sœur M. s’ouvre… sur le recueil de Jacques Dupin, De nul lieu et du Japon. C’est un tiré à part d’un ouvrage illustré par le peintre Jean Capdeville, imprimé par les typographes parisiens Fequet et Baudier, en 1978. 27 textes brefs se succèdent. La concentration chère à Dupin est à son comble.

Voici le premier :

Plonger

entre ses genoux ouverts

reconquérir sur le blanc

le sang heurté de sa naissance

À parfaire

dans le geste d’encre

L’instabilité de l’éclair

indéfiniment maîtrisé

Voici le dernier, plus que les autres encore, dense et laconique :

Rien que

la question le nombre

la terreur

Blanc, rouge, noir. 3 couleurs magistralement posées. Entre elles, l’action du sujet, comme une consigne à suivre ou un impératif à satisfaire : « plonger », « reconquérir », « parfaire ». Le recueil associe Japon et écriture. Écrire en poète serait tenter de se tenir, un instant, à la fois dans l’espace clairement identifiable de l’ici (en l’occurrence le Japon) et dans un non-lieu ouvert. Échapper à la fois au local aliénant et à l’abstraction trop générale, non incarnée. S’installer dans la contradiction qu’on formule sans trouver mieux par « Le vide et le plein », pour citer Nicolas Bouvier à propos du Japon. Se lever (au moins brièvement, tant la situation est dangereuse) dans la lumière aveuglante, instantanée et violente, de l’éclair. Équilibre, déséquilibre. Le Japon, « empire des signes », pourrait représenter, pour une conscience occidentale, le paradigme de l’écriture poétique. Impensable, contradictoire, invivable et seul territoire enviable cependant.

Familier du Japon, lecteur des haikai de Bashō, Jacques Dupin évoque sans jamais les décrire les éléments du paysage japonais, Tokyo, Nara ou le Ryoan-Ji, les jardins et les tatamis, le bois, le thé et l’océan. Le Japon prend forme, par éclats. Il faut, là, tenter de préciser les effets de la lecture : quel sens donner à ce terme, éclats, qui vient sous la plume ? Ce sont des images qui surgissent avant de disparaître car chassées par le vers suivant, mais précises et indélébiles. Loin d’être éphémères, en effet, elles se gravent dans la mémoire. Un mot souvent suffit : « tatami », par exemple, sans qu’un adjectif l’accompagne. Mais ce mot, pour qui est allé une fois au Japon, fait surgir la mémoire de sensations synesthésiques : une couleur de paille, une odeur de campagne, un format inhabituel aux familiers du système décimal, une sensation dans les genoux provoquée par ce support moelleux et dur, lisse et strié à la fois. Le lecteur en quête d’exotisme en sera pour ses frais. Certes, Dupin évoque le Japon traditionnel, fascinant pour n’importe quel Occidental en visite à Tokyo ou Kyoto, mais ce qui l’intéresse est de cerner, par ces éclats, le lieu impensable de l’écriture. D’où le titre, qui exclut la couleur locale tout en situant l’espace contradictoire de la quête poétique : De nul lieu et du Japon.

1er mai 2020. « Une girafe peut être un mâle » !

Qu’on dise « Bonjour à tous et à toutes » est une formulation acceptable. Qu’on donne satisfaction aux femmes qui réclament le titre de « professeure » ou de « cheffe » est légitime. Il y a bien des épicières et des coiffeuses. Tout cela entrera dans l’usage peu à peu (à travers les mises à jour annuelles du Larousse, par exemple). Bien que défendant bec et ongles la cause des femmes, je suis en revanche révoltée contre l’écriture inclusive répandue en peu de temps dans un certain milieu qui se veut intellectuel et prétend l’imposer à tous comme une norme.

Je n’en fais pas une affaire de spécialiste. J’y suis opposée

– pour des raisons liées à l’histoire de la langue. Voir sur ce point les bons travaux de l’Académie française, résumés dans le communiqué sur http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive

– mais SURTOUT, au nom de tous ceux qui ont du mal à maîtriser la langue, enfants qui l’apprennent, étrangers non francophones auxquels j’ai longtemps enseigné, innombrables Français qui ne sont pas à l’aise avec l’écrit, bref, la majorité silencieuse (prête-t-on suffisamment attention au fait que cette formulation complexe ne vaut que pour l’écrit?). L’écriture inclusive est en réalité excluante. Elle ne fait pas avancer la cause des femmes.

Voici l’avis d’une linguiste, Danièle Manesse, qui est aussi une enseignante travaillant auprès de ceux qu’on nomme, dans la langue de bois contemporaine, les publics défavorisés : « L’écriture inclusive fait partie de ces dispositifs volontaristes qui ne servent pas les causes qu’ils prétendent défendre» (entretien avec le journaliste Luc Cédelle, Le Monde, 29 mai 2019).

Danièle MANESSE : « Le masculin de la langue n’est pas le masculin du monde sensible »

Lorsqu’ils contestent la formule « le masculin l’emporte sur le féminin », les promoteurs de l’écriture inclusive usent d’un argument-clé. Comment ne pas reconnaître que la langue est effectivement sexiste et qu’il serait nécessaire de la bousculer ?

C’est avec ce genre de formule qu’on coupe court à toute discussion raisonnée. Un tel argument s’apparente à ce que j’appelle les « préjugés non réfléchis sur la langue ». L’idée que le genre grammatical masculin et le genre biologique masculin sont homologues est profondément inexacte. Quand l’indo-européen s’est constitué, il y a des milliers d’années, dans des sociétés patriarcales, la forme masculine a pu être associée à l’idée de supériorité.

Mais tout cela n’a plus grand sens maintenant, puisque tous les objets qui nous entourent sont soit masculins soit féminins. La taie d’oreiller n’est pas plus féminine que l’oreiller, la table ne l’est pas plus que le fauteuil, une girafe peut être un mâle, etc. Et même si les personnes de sexe masculin sont en général de genre grammatical masculin, on dit aussi une sentinelle ou une estafette, ou bien, en sens inverse, un mannequin. Le masculin de la langue n’est pas le masculin du monde sensible. Quant au masculin qui « l’emporte sur le féminin », l’historien de la grammaire André Chervel montre dans notre livre que cette formule est quasiment introuvable dans les manuels scolaires, tant dans ceux du XVIIe que dans ceux des XIXe et XXe siècles.

Elle est restée néanmoins familière à nos oreilles…

C’est une sorte de « truc pédagogique oral », qu’il faudrait à coup sûr éviter, ce qui n’est pas difficile : il suffit d’énoncer que lorsqu’un même adjectif ou participe passé concerne deux noms de genres différents, il se met au masculin pluriel. Par ailleurs, cette généralité est parfois battue en brèche par l’accord dit « de voisinage », que nous pratiquons tous peu ou prou, au moins à l’oral (« Mon cousin et mes trois filles sont pleines de joie »). Comme le souligne une autre contributrice du livre, Elise Mignot, plutôt que la langue elle-même, c’est surtout le discours sur la langue qui peut être sexiste !

De même, l’argument, sans cesse répété, renvoyant au fait que les grammairiens ont désigné le genre masculin comme le plus « noble » est sorti de son contexte. Noble est une notion grammaticale, qui ne s’applique d’ailleurs pas qu’au masculin, signifiant qu’un mot a plus de force qu’un autre dans l’organisation de la phrase. Ainsi, le substantif est plus « noble » que l’adjectif, et le pronom personnel de la première personne du singulier plus « noble » que celui de la deuxième personne. On dit en effet « toi et moi marchons ensemble » et non « marchez ensemble ». L’univers des choses et des gens et l’univers de la langue ne sont pas de même nature.

Votre livre développe, sur l’écriture inclusive, une série de points de vue très critiques. Pourquoi ne pas assumer que c’est un plaidoyer « contre » ?

« Rendre les langues coupables de solidarités avec des volontés idéologiques est un raccourci trop facile »

Sur un plan personnel, j’avais fait connaître ma position, en désaccord avec l’écriture inclusive, dès le déclenchement du débat à ce sujet. Mais ce livre est avant tout un travail collectif approfondi sur la langue française, sur son histoire et sur sa confrontation avec d’autres langues. Nous accumulons assez d’arguments pour être en droit de conclure que l’écriture inclusive fait partie de ces dispositifs volontaristes, ostentatoires, qui ne servent pas les causes qu’ils prétendent défendre. La preuve la plus simple en serait que ses différentes formes perdurent rarement plus de dix lignes dans un texte, à moins de compromettre définitivement sa lisibilité. Notre travail ne se situe pas « contre », mais il aboutit à ce que nous avançons dans notre courte conclusion : rendre les langues coupables de solidarités avec des volontés idéologiques est un raccourci trop facile.

Malgré des exceptions, il semble que l’écriture inclusive suscite une adhésion enthousiaste à gauche et une détestation quasiment unanime à droite. Est-il possible d’échapper à cette polarisation ?

« On peut être irrévocablement féministe – c’est mon cas – et absolument rétive à l’écriture inclusive »

Oui, car votre constat me paraît bien rapide : la droite est conservatrice par nature, donc elle résiste à l’écriture inclusive… Mais elle résiste à tout. Elle a même résisté aussi longtemps qu’elle a pu à la féminisation des noms de métiers, fonctions et titres. A gauche, les avis sont en fait très partagés. Le présumé enthousiasme relève souvent du conformisme et de la crainte d’être suspecté de machisme. On peut être irrévocablement féministe – c’est mon cas – et absolument rétive à l’écriture inclusive.

J’enseigne le français à des migrants et j’ai depuis toujours travaillé sur les problèmes de l’enseignement dans les milieux populaires. Allez donc enseigner en lycée professionnel ou à des migrants avec l’écriture inclusive ! C’est une pratique complexe et profondément élitiste. Une pratique de gauche, c’est celle qui organise le partage dans l’égalité et qui ne s’approprie pas le bien commun pour le manipuler, qu’il s’agisse de l’eau, de l’air ou de la langue.

Dans les milieux militants de gauche et ceux des réseaux associatifs ou humanitaires, l’usage du fameux « point médian » est devenu un rituel attestant de l’adhésion à la cause féministe. N’arrivez-vous pas après la bataille ?

On verra ! Le long terme et la langue ont partie liée. Je ne peux vous répondre avec certitude, mais je ne suis pas convaincue qu’il s’agisse d’un mouvement de fond. C’est vrai qu’il gagne dans certains milieux lettrés, mais pas dans le monde économique ni dans le monde technique. Il ne concerne qu’une très petite partie des textes écrits, ce qui fait sa faiblesse. N’oublions pas que c’est un code supplémentaire et difficile à acquérir, qui réclame un apprentissage spécifique. L’écriture inclusive est impossible à oraliser et dévoie les signes de ponctuation et typographiques.

« C’est le sort fait aux femmes et l’usage de la langue qui peuvent être sexistes, et non les langues en elles-mêmes »

La langue française est un système qui n’est pas plus sexiste que l’allemand, l’anglais, l’arabe ou le coréen, auxquels nous consacrons des chapitres. Alors que, partout, l’oppression des femmes est une réalité à laquelle s’affrontent des milliers de luttes, il y aurait des langues plus « féministes » que d’autres ? C’est le sort fait aux femmes et l’usage de la langue qui peuvent être sexistes, et non les langues en elles-mêmes.

Danièle Manesse, professeure émérite de sciences du langage à l’université Sorbonne-Nouvelle Paris-III, poursuit ses recherches sur l’apprentissage de la lecture en éducation prioritaire et travaille bénévolement à l’association Français langue d’accueil. En 2007, elle avait cosigné, avec Danièle Cogis, Orthographe : à qui la faute ? (ESF), ouvrage qui établissait la baisse sensible des performances des élèves en orthographe sur une période de vingt ans. Elle a codirigé avec Gilles Siouffi, linguiste, Le Féminin & le Masculin dans la langue. L’écriture inclusive en questions, qui vient de paraître (ESF, 208 pages, 13,90 euros).

PS 1: Une remarque complémentaire de celle de Danièle Manesse : que les défenseurs de cette orthographe s’avisent de se relire soigneusement. 2 fois sur 3, ils devront se rendre à l’évidence: ils n’ont pas réussi à respecter la règle tout au long de leurs propres textes… Et heureusement, sinon les textes en question deviendraient encore moins lisibles. Bref, on pourrait leur opposer cette preuve par l’absurde : l’écriture inclusive intégrale est inapplicable! Mais ce serait faire preuve de mauvais esprit!

PS 2 : Dans le même esprit, voici ce qu’affirmait récemment l’historienne Mona Ozouf dont on connaît le travail en faveur des femmes dans l’histoire : « Si je dis ‘George Sand est la plus grand écrivaine du XIXe siècle’ ou si je dis ‘George Sand est le plus grand écrivain du XIXe siècle », je préfère la seconde formule, parce que le groupe de référence est plus large » (Mona Ouzouf, interrogée dans l’émission 28 minutes, Arte, 5 février 2020).

13 avril 2020. Article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Ce préambule est rappelé ce soir par le Président de la République, à propos des salaires insuffisants de beaucoup de ceux dont l’utilité sociale apparaît, dans cette crise sanitaire, sociale, économique, comme essentielle. Le rappel de ce principe modifiera-t-il les représentations des puissants ? Engagera-t-il une succession de mesures réorganisant l’ensemble de notre société?

6 avril 2020. Déconfinement?

Azet, Hautes-Pyrénées, 6 avril 2020.

La silhouette d’un ours, saisie au téléobjectif par un photographe-montagnard, Nathan Birrien, se profile au sommet du rocher, à 2800 mètres. Malgré la neige, son hibernation se termine. Affaibli mais poussé dehors par le soleil d’avril, il arpente déjà les grands espaces et reprend sa vie sauvage.

2 août 2019: Pourquoi je refuse l’opposition populaire vs savant.

Sur cette dichotomie semble reposer le projet de ce responsable culturel : dans sa déclaration d’intention écrite, on peut lire, après un développement long et nuancé sur l’art contemporain : « au théâtre comme ailleurs, il existe des formes savantes et des formes populaires ». L’idée est amenée à la va-vite et n’est pas développée. Le texte a l’air de superposer vaguement et de confondre formes savantes, élitisme et ennui. Mais devant les élus, les responsables de la culture et les représentants des associations locales, le même responsable à qui l’on demande de résumer son projet propose un étrange raccourci dès les premiers mots de son intervention : « dans les formes contemporaines, il y a du populaire et du savant. Il faut remettre des formes populaires pour recréer de l’ouverture et du lien ». Remettre semble d’abord suggérer que ces formes ont disparu. Ce qui est vite dit. Ensuite, on comprend qu’il faut remplir le théâtre : il évoque « l’importance des grandes formes pour un théâtre ouvert dans sa grande jauge afin de préserver des poches de créations plus expérimentales ». Soit. Le maire d’ailleurs opine : « il faut utiliser les gradins en totalité parce qu’on a payé les gradins ». Ces propos d’épicier tiennent lieu de politique culturelle pour cet élu qui a l’œil fixé sur les gradins de son adversaire politique, au Puy du Fou. Mais ils ne sont pas méprisables en soi. Ils ont au moins le mérite de rassurer ses administrés sur la fermeté avec laquelle il tient les cordons de la bourse. Mais que le responsable culturel associe si vite quantité de spectateurs et populaire est plus inquiétant. Le peuple n’aimerait-il que les grands rassemblements ? Et surtout que le long discours nuancé du projet écrit vienne se résumer précisément dans cette antithèse savant/populaire pose question.

Le propos pourrait avoir la logique cynique de toute l’industrie culturelle : il faut vendre des blockbusters pour pouvoir monter des projets plus ambitieux. Mais attention, cela ne veut pas dire vendre des œuvres médiocres pour préserver ces poches de qualité. Gallimard vend Harry Potter et le dernier-né de la collection Poésie. 1 million contre 400 exemplaires mais dans cet exemple, les deux textes sont respectables. Et cela, il faut prendre la peine de le préciser.

D’où vient l’opposition entre populaire et savant puisque le responsable en question se garde bien de donner des exemples ? Dans notre langue, elle renvoie à la linguistique. Il existe des mots d’origine populaire et d’autre d’origine savante. Eau et aquatique viennent du même mot aqua devenu en ancien français *ewe. L’un, eau, n’a d’autre créateur que la longue noria des hommes et des femmes du haut Moyen-âge qui entendent aqua dans la bouche des fonctionnaires romains, le déforment et inventent ainsi notre langue : aqua> *ewe>eau. Un jour un érudit qui a besoin de forger un adjectif, se rappelle aqua et invente aquatique. Deux origines certes, mais aujourd’hui, tout le monde, savants et hommes du peuples, connaît et utilise eau et aquatique, n’est-ce pas ? L’opposition décrit efficacement un processus historique de création linguistique mais n’impose rien de l’usage. Quelle légitimité a-t-elle donc ? On comprend l’opposition savant/ignorant. On pourrait à la rigueur comprendre populaire/ réservé à un petit nombre à l’exclusion des autres[1]. Le petit théâtre à l’italienne du château de Versailles par exemple donnait des spectacles au roi et à sa cour. Mais la dichotomie proposée ici, sous couvert d’une opposition familière aux linguistes, nous annonce tranquillement que le peuple est ignorant. Et qu’il lui faut des propositions non savantes. Ah bon ?

A l’entendre, la colère me tenaille Pourquoi ? parce que mon expérience d’enseignante m’a démontré exactement le contraire. Je sais par expérience qu’une œuvre dite « savante » passe sans difficulté et crée du plaisir auprès des élèves les plus faibles. (Je définirai les plus faibles moins comme ceux qui ont une maîtrise insuffisante du langage que comme les moins sûrs : les plus faibles sont ceux qui ont perdu confiance en eux. C’est en effet cette perte de confiance qui réduit leur capacité de progrès.)

Une œuvre dite difficile se transmet à tous à 2 conditions : 1. Que l’œuvre « tienne ». Beckett tient dans tous les cas. La qualité de l’œuvre vient de sa cohérence linguistique et esthétique : un univers est créé dont la découverte a changé/a enrichi définitivement ma perception du monde (du « que voulez-vous, monsieur, ce sont les mots, on n’a rien d’autre » à ma façon de me laisser accompagner par mon sac à main, par exemple, après avoir entendu Madeleine Renaud dans Oh les Beaux jours). 2. Qu’elle soit médiatisée par quelqu’un qui connaît son métier, un enseignant, un bibliothécaire, un journaliste, un responsable politique ou culturel. Connaître son métier, c’est-à-dire ? Une conviction le guide, et il a fait sienne une certaine pratique : D’abord, il se garde a priori de tout mépris : l’homme de la rue, l’élève qui prépare un bac technique ou celui qui n’a jamais vu de livre à la maison peut accéder au savoir, autant, mieux bien souvent, que d’autres qui prétendent avoir « naturellement » un rapport facile à la culture : les « fils de » croient connaître ; et on sait depuis Fontenelle que c’est l’excès de savoir ou plutôt la prétention de tout connaître qui entrave le plus sûrement l’accès à la connaissance. L’ignorance est plus souvent par excès que par défaut. Ce mépris qu’on attribue traditionnellement à l’extrême-droite est diffusé aujourd’hui sous des formes déguisées, en particulier la prétendue « tolérance à toutes les formes de culture » par une gauche bien pensante qui occupe de nombreux lieux clés de responsabilités. Un enseignant, un responsable de structure culturelle, un journaliste spécialisé dans la culture, un ministre de la culture devrait démissionner le jour où il accepte comme une fatalité une certaine doxa (inspirée de Bourdieu mais qui le trahit ) : « on n’y peut rien. Seuls les milieux privilégiés accèderont à la culture, seuls les ‘fils de’ réussiront ». A l’opposé – mais le résultat est le même –, dans les fameuses « banlieues », on peut certes financer des spectacles de hip-hop. Sans doute même faut-il le faire. Mais si on ne monte que ces spectacles là, on fait preuve du pire des mépris. Non, tout ne se vaut pas. Non, tout n’a pas la même force. Au contraire, combien d’instituteurs, de médiateurs du livre, de comédiens œuvrent dans les milieux les plus défavorisés en faveur des meilleures œuvres de notre littérature. « Il ne faut pas dédaigner la bibliothèque rose, au contraire, me disait récemment une bibliothécaire, mais il faut l’insérer dans un ensemble de livres proposés, parmi lesquels on trouvera les plus inventifs des illustrateurs et les meilleurs de nos poètes ». Ouvrir toutes les portes. N’en refermer aucune parce qu’on croit à l’intelligence et au cœur de chacun. Et quand bien même les vérités statistiques démontreraient le contraire, qu’importe. Cette conviction est l’horizon auquel nul médiateur ne peut se dérober.

Comment décrire à présent la pratique de ce médiateur ? D’abord, il travaille avec acharnement. Travailler, qu’est-ce à dire ? Sa vie se passe à s’imprégner des formes artistiques qu’il a la charge de défendre et de transmettre, à développer sa culture d’abord. Ensuite, il sait prendre le temps de faire sienne l’œuvre. Pour ce faire, avant tout, il ne dissocie jamais le savoir de l’émotion, selon le modèle de la « relation critique » préconisé par Jean Starobinski. Il ose dire qu’il ne connaît pas tout, il tente de renoncer au butinage si contemporain auquel peu échappent. Sinon, le temps lui manquera. Enfin, il entreprend une démarche de vulgarisation au sens noble, au risque parfois de simplifier, certes, mais avec le projet d’entrouvrir inlassablement des portes, puis de les maintenir ouvertes. Tant pis si tous ses interlocuteurs ne goûtent pas Racine mais il faut que chacun de ceux dont il a la charge ose franchir au moins une porte à la fois sur la pensée de la complexité et de la tolérance et sur le plaisir esthétique. Il faut apprivoiser le public. « Ce qui se joue là est bien pour vous. Le plus prestigieux, le plus difficile vous concerne. Et vous êtes capables de le com-prendre, c’est-à-dire de l’embrasser et de l’aimer. Venez ! Vous allez vous régaler… »

C’est que la démarche ne saurait être seulement intellectuelle. Le médiateur s’emploie à créer un climat collectif qui fera qu’une cité sera fière de sa médiathèque, qu’un groupe d’élèves sera heureux d’aller ensemble au théâtre, que tous, y compris « le prof », pourront partager rires et pleurs pendant et à la sortie du spectacle. Si l’on veut, on parlera d’animation de groupe. Il y a là encore de la part du médiateur, le rejet d’une position hiérarchique. Un équilibre instable est difficile à instaurer mais possible : le médiateur est respecté pour son savoir, donc à une certaine distance (à la différence de la position démagogique) mais il sait – et le montre – qu’il a à apprendre de ceux auquel il s’adresse et partage avec eux l’émotion. Il peut légitimement poser un jugement esthétique mais sait écouter et n’est pas dogmatique. Ce médiateur là ne se nomme ni Ardisson, ni Saint-Pulgent. S’il était artiste, il pourrait se nommer Fabrice Luccini, Olivier Py ou Bartabas.

Qu’on se rappelle l’utilisation du même adjectif, populaire, par le fondateur du festival d’Avignon, convaincu que le théâtre est un « service public ». En séparant culture savante et populaire, on enterre pour de bon Jean Vilar, le Théâtre national populaire de Chaillot, et la magnifique tentative de ces gens de théâtre des années 50, souvent d’anciens internés des camps nazis, pour qui l’enjeu d’une culture pour tous était une question de vie ou de mort d’une société. On a oublié les publics des comités d’entreprise venus écouter Gérard Philippe dans Le Cid et assister aux représentations de Calderon, de Sophocle ou d’Aristophane. On ne croit plus que le service du théâtre populaire soit « destiné à tout le monde comme la Poste ». On renonce en sous-estimant la capacité d’émotion et d’intelligence des hommes. On confond vulgus, la foule en désordre et populus, le peuple organisé qui a pris en main son destin. Ainsi vient-on benoîtement ajouter sa pierre à la construction des extrémistes. C’est ici que la culture trouve sa pierre d’achoppement.

Plutôt que de s’enfermer dans cette distinction dangereuse, piège tendu par les adversaires d’une authentique éducation populaire et dans lequel trop de gens de gauche s’engouffrent sans discernement, il faut proposer d’autres pistes de réflexion. J’en suggère une, celle de l’échange. Ce mot, employé à tort et à travers s’est usé. Si on venait au théâtre non pour simplement recevoir, moins encore pour être sermonné, mais pour échanger en redonnant à ce terme sa valeur commerciale, celle qui fait que les hommes nouent des liens entre eux depuis que le monde est monde ? Quel marché peut se conclure non entre le public et les artistes mais entre les hommes tout simplement ? Quel mécanisme de don/contre-don ? Et si on venait aussi pour donner, pour délivrer en direction des artistes une parole… ou autre chose ? Se retrouver pour agir ? Offrir en retour ? L’argent donné pour la place et les applaudissements sont sans doute devenus aujourd’hui symboliquement insuffisants, en ce temps où nous consommons tant de choses si diverses mais aussi où nous réclamons la parole à cor et à cri, dans les manifestations de rue comme dans les émissions de radio et de télévision. Il reste sans doute à réinventer l’échange.

[1] Le terme « expérimental » à la place de « savant » m’aurait peut-être convenu (et encore…)

Ce texte, écrit en 2006, n’a pas perdu, à mes yeux, de son actualité, à l’heure où, au motif que je « suis prof », je n’aimerais pas le populaire… La prof que je suis a passé sa vie à vulgariser avec passion des œuvres exigeantes auprès de publics enfants ou adultes les plus variés. Portes ouvertes pour la vie sur la sensibilité et l’intelligence. Jamie Cullum écouté hier soir au festival de Marciac, Shakespeare monté à Avignon ou la poésie de Darwich ne seraient-ils pas populaires?

23 mars 2019. PAB à Alès

Retrouvailles heureuses prévues à Alès, en ce début de printemps, à l’invitation du musée. Retrouvailles avec PAB, le poète et l’éditeur, avec ses livres merveilleux, offerts aux plus grands artistes de son temps, aux accords, chaque fois renouvelés, entre mots et images. programme-PAB-23-mars-2019

28 décembre 2018. Jean-Paul Michel

« Nous avons voué notre vie à des signes. Eux seuls pourront, maintenant, nous sauver« . Un grand poète vit à Bordeaux, Jean-Paul Michel. Il est aussi éditeur de très beaux livres, poèmes, essais ou livres d’art, aux éditions William Blake.

Jean-Paul Michel, la surprise de ce qui est. En 2016, un colloque à Cerisy a permis de tracer quelques-uns des contours de son œuvre. J’ai eu le grand plaisir d’y participer. C’était comme une petite abbaye de Thélème, sous le signe de la fraternité. Ce mot peut paraître désuet et pourtant, c’était cela même: construction d’une réflexion à plusieurs, repas chaleureux, plaisir de partager le quotidien dans l’espace privilégié de Cerisy-la-Salle, en Normandie. Le poète était là et assistait au débat, passionné, amusé parfois, en philosophe qui questionne et bâtit. Toujours, il décentrait le débat vers la poésie. Car c’était bien elle et exclusivement elle qu’il s’agissait d’approcher et de célébrer. Les actes de ce colloque viennent de paraître aux éditions Garnier.

Lire Jean-Paul Michel. J’aime particulièrement Le plus réel est ce hasard, et ce feu, Cérémonies et Sacrifices, Poèmes 1976-1996, Flammarion, 2006, mais aussi « Un à-pic, comme l’existence », William Blake and Co. Edit., 2013. Et aussi, pour faire sa connaissance, sa correspondance avec son ami Pierre Bergougnioux, parue récemment chez Verdier.

27 novembre 2018

Emilienne KERHOAS nous a quittés, en cette fin d’automne.

« La pierre où tu t’asseyais à demi-caché

par le feuillage et l’ombre de tes pensées.

Brûlaient les herbes.

Brûle maintenant ton corps invisible,

Lumière pour moi au fond du jardin. »

A nous à présent, avec La Pierre du jardin, Le Sens du paysage, Saint-Cadou ou Lueurs et noeuds, de repérer la lueur derrière elle.

22 septembre 2018

Cet automne qui commence demeure sous le signe du Japon. Un séminaire prévu à Paris permettra de revenir sur un événement qui a eu lieu à Tokyo en 1978: la rétrospective des Biennales de Paris, au musée Seibu ; puis la préparation d’un colloque qui aura lieu les 7 et 8 février 2019 à Rennes et sera intitulé: L’art abstrait en quête de définitions. Paris-New-York-Tokyo. Les trois mois passés au Japon ont laissé de longues traines de souvenirs et ont enclenché de belles lectures (à commencer par celles des livres de Michaël Lucken dont le passionnant Nakai Masakazu – Naissance de la théorie critique au Japon) et de stimulants travaux d’écriture, sur des portraits d’artistes japonais.

10 septembre 2018

Grande satisfaction, plaisir et fierté du livre qui vient de paraître aux Éditions Double cloche, associant de courts textes sur les couleurs rencontrées dans ce long séjour au Japon et les peintures magistrales d’Yves Picquet: le livre emprunte son titre à un texte qui m’a été adressé par Béatrice Bouffil, Dans le secret d’une architecture.

6 juin 2018. Tokyo

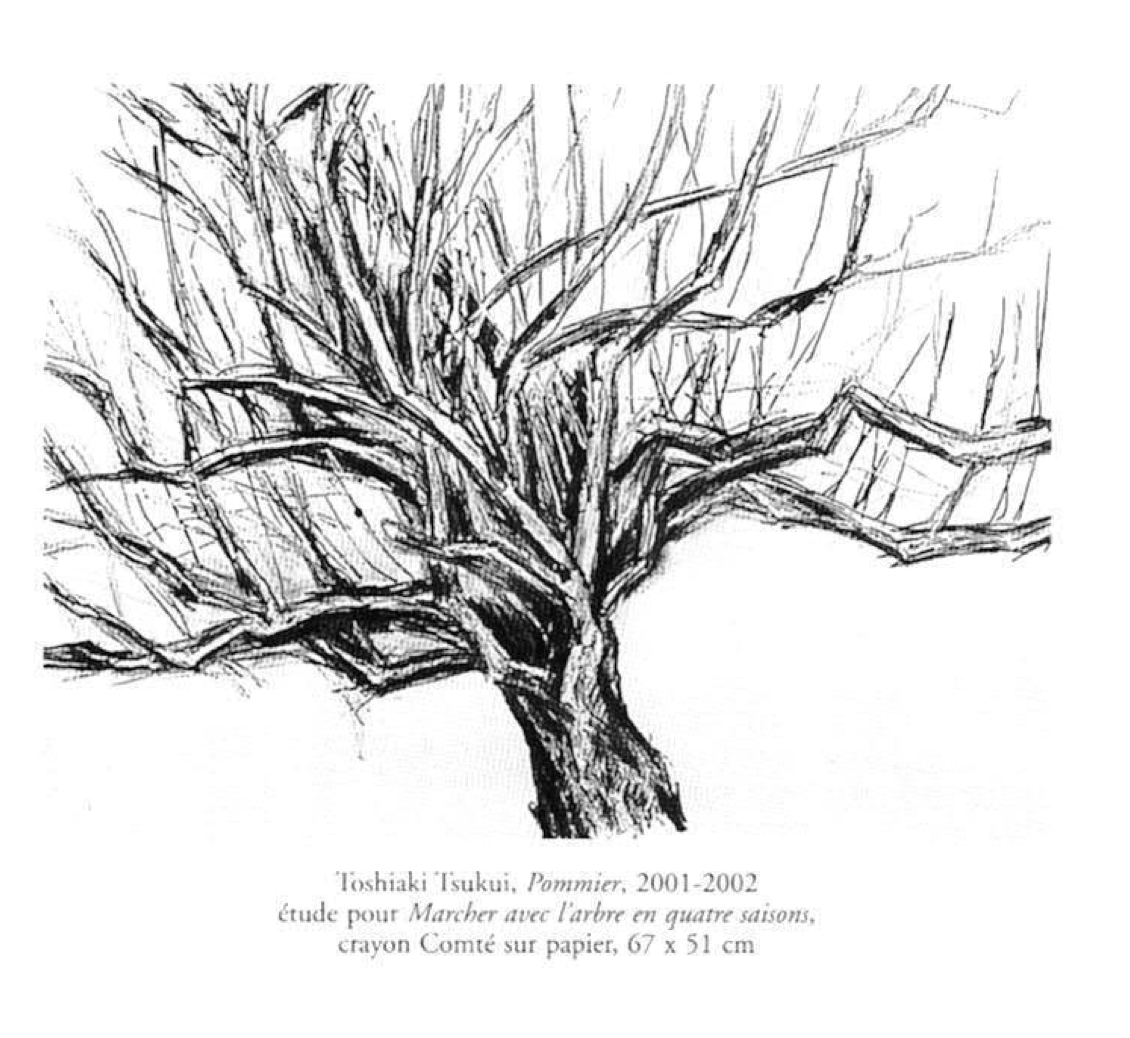

TSUKUI Toshiaki, un artiste japonais, qui a aussi beaucoup travaillé en France, contribue à ma réflexion sur ce qu’est devenu le paysage dans le travail des « Modernes ». Réflexion qui se mène dans les musées, dans la rue, dans les jardins ou quand, par chance, on peut quitter la métropole gigantesque pour aller « à la montagne » et y mesurer la conjonction entre la nature et le travail de l’homme qui l’habite ou l’a habitée (80% de la surface du Japon tout de même)…

26 avril-26 juillet 2018. Tokyo

Séjour de recherche à l’université de Sophia. Au programme: les « voix du silence », c’est-à-dire la peinture et la sculpture. André Masson et André Malraux, Sam Francis mais surtout les artistes japonais de l’après-guerre.

Temps d’immersion, entre saison chaude et saison des pluies. Une phrase de Malraux, glissée étrangement dans un propos sur le Musée imaginaire (Fondation Maeght, 1973), me semble s’accorder à la précarité si palpable et à l’énergie qui sourd ici, des bâtiments, des trains, de la rue, des vivants.

« Le bruit de la pluie d’été est couvert par des chutes de poutres, et très vite par un fracas de construction. Que peut-on construire à cette heure? »

Il me semble que le Japon, ses immenses architectes, ses ingénieurs, son peuple donnent réponse. Tenter de la mettre en mots.

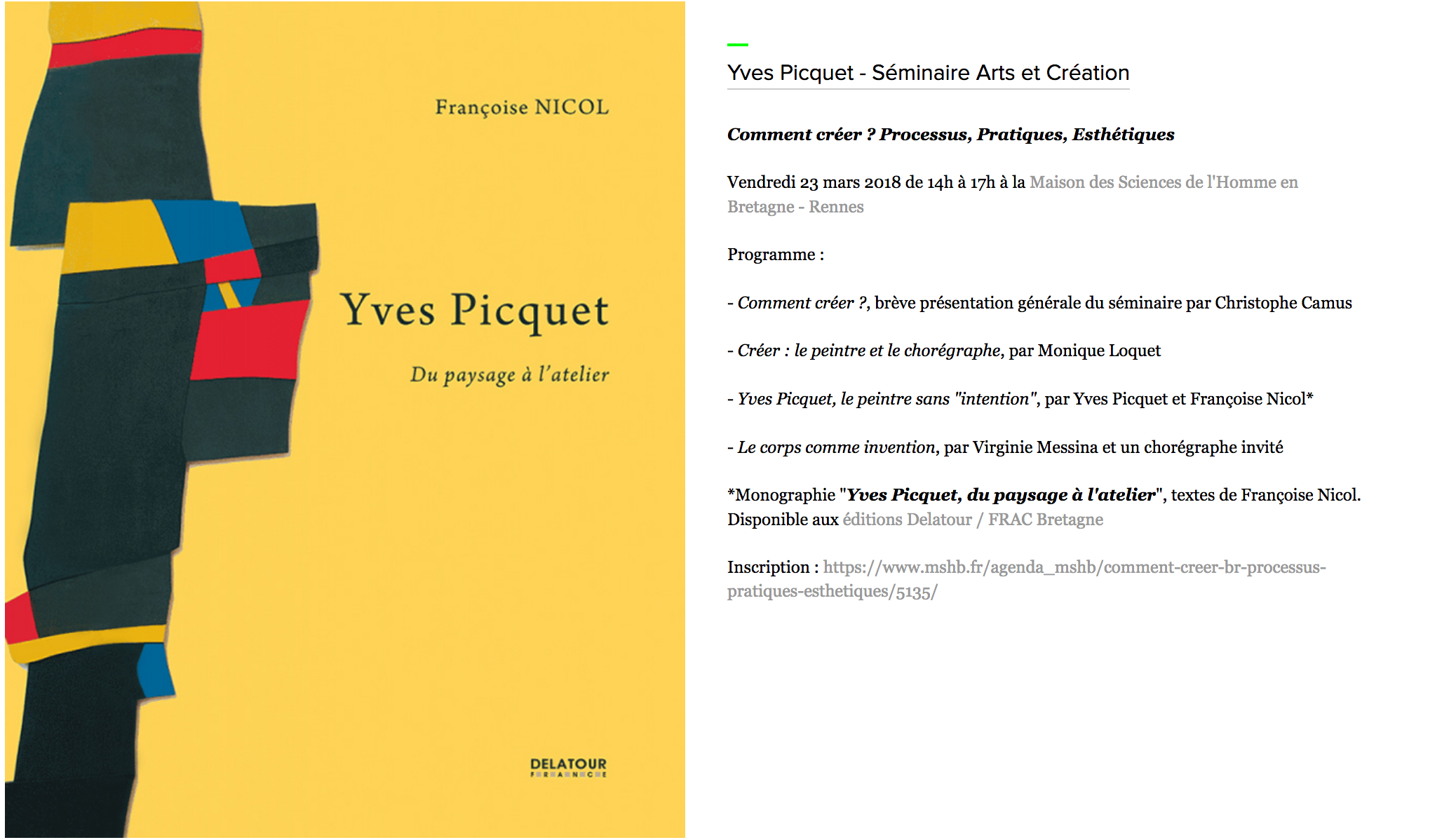

23 mars 2018. Yves Picquet, à La Maison des sciences de l’homme de Bretagne

Été 2017. Luce Guilbaud, Demain l’instant du large, Lanskine.

Je passe mon temps à te chercher

je passe mon temps à te trouver

et le temps passe

entre mes mains avec lumière et jardin sous la mer

tu me tiens entre deux rafales sur la jetée

il faut connaître les alignements

et se repérer à la bouée d’eau saine

pour entrer dans le port

les bateaux alignés voile au fourreau s’endorment

l’hiver on repeint les pontons en gris

tu dis que nous n’aurons plus le temps

de mesurer les vagues et

que tu partiras encore

repousser l’horizon

repousser l’avenir sans savoir.

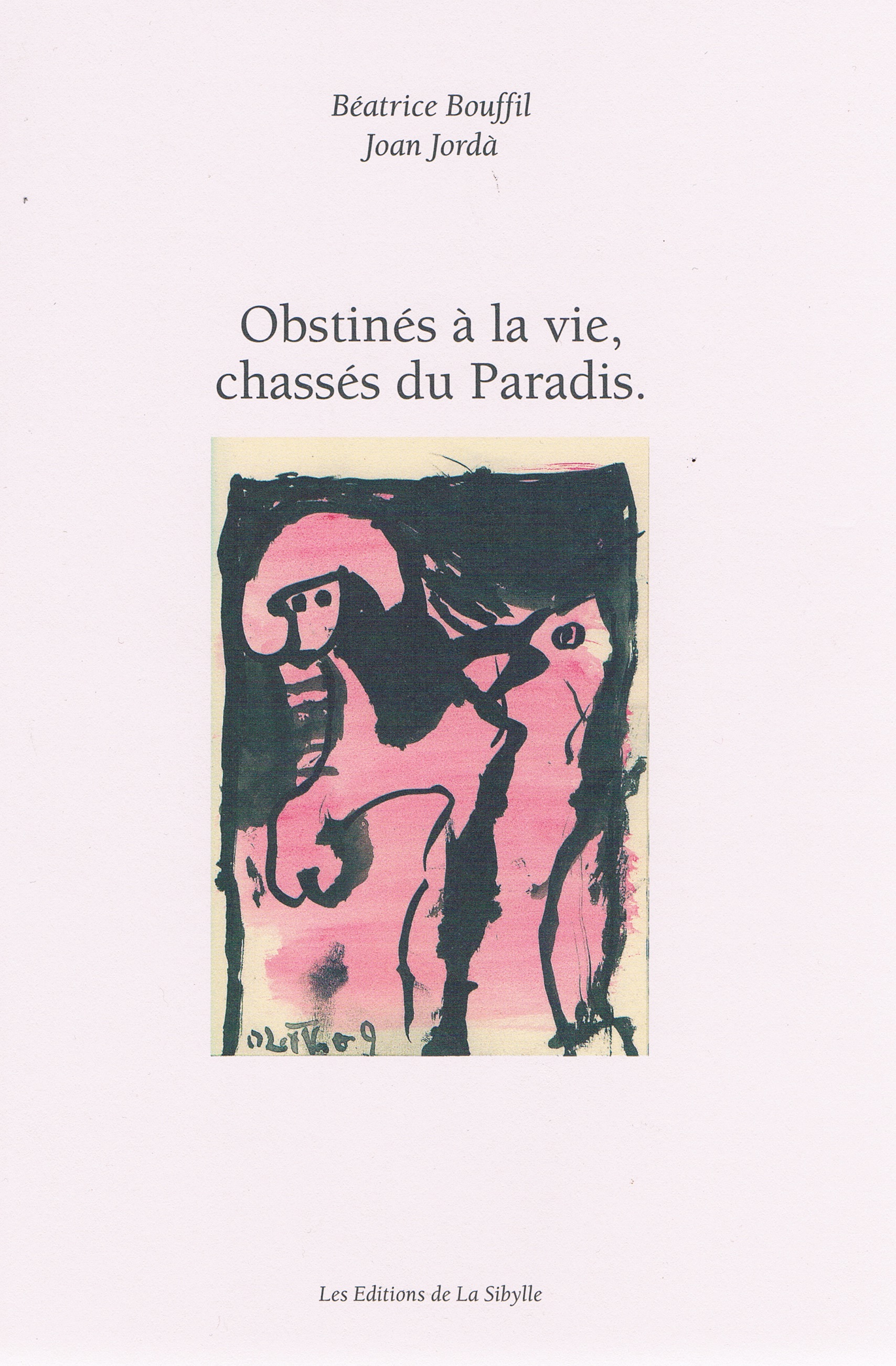

10 janvier 2016. Béatrice Bouffil et Joan Jorda

Obstinés à la vie, chassés du paradis. Coup de cœur enthousiaste en ce début d’année: le premier livre des toutes nouvelles Éditions de la Sibylle vient de paraître. Alliance entre deux artistes, Béatrice BOUFFIL et Joan JORDA, le poète et le peintre, accordés au même rythme. De « Résolution poétique » à « Méditerranée », des monstres de l’imagination aux harmonieux nageurs, chaque page touche au cœur. La mise en page, la qualité du papier et des reproductions des œuvres sur papier de Jorda servent magnifiquement le travail commun.

Béatrice BOUFFIL et Joan JORDA, Obstinés à la vie, chassés du paradis, éditions de la Sibylle. 27€.

12 avril 2015. Luce Guilbaud, Mère ou l’autre, Tarabuste

Mères, futures mères autour de moi, en ce printemps somptueux…

« tu le regardes c’est donc lui celui-là cet enfant-là

justement celui-là

et pour toujours » (…)

La beauté bouleversante de ces pages comme une révélation. Feuilletages à l’infini du poème sur notre condition de femmes et d’hommes.

17 février 2015. aux Archives…

Un travail en cours sur le peintre Yves PICQUET m’a amenée récemment aux Archives de la critique d’art. Le site dans les deux sens du terme (4 allées M.Berhaut, à Rennes et http://www.archivesdelacritiquedart.org/ ) offre des ressources de grande qualité à qui veut travailler sur les arts visuels aux XXe et XXIe siècles, en particulier.

2015

L’exercice du regard… Voilà le vœu que je formule. Regarder pour le plaisir, contre la résignation ou pour agir. Rendre leur regard aux oiseaux, postés un peu partout, qui nous guettent. Contempler la peinture, celle d’Yves Picquet sur laquelle je travaille en ce moment, celle de Braque que le regard de Limbour savait « boire ».

Cliquer sur l’image

Surréalisme, novembre 2014: un compte rendu critique associant 4 ouvrages vient de paraître dans la revue Critique d’art, n°43 (p.28-137, en français et en anglais). Signé Jérôme Duwa, il est intitulé « Les angles mort du surréalisme » (« The Blind Spots of Surrealism »). Il présente les deux sommes que vient de publier Jacqueline Chénieux-Gendron chez Champion : Inventer le réel, le surréalisme et le roman et Surréalismes, l’esprit et l’histoire, en les reliant aux Écrits sur l’art de Georges Limbour. Rappelons que c’est J. Chénieux-Gendron qui a mené les premières études universitaires sur ce grand critique d’art. Le quatrième ouvrage analysé dans cet article est Georges Limbour, l’aventure critique, qui propose une lecture à la fois littéraire et artistique de ces écrits, en relation avec l’œuvre poétique et de fiction de Limbour.

« Georges Limbour écrivait en un temps où peut-être le monde de l’art était moins claquemuré », suggère Jérôme Duwa. Une invitation à relire le surréalisme à la lumière de la pensée de J. Chénieux-Gendron et à revenir à Limbour.

Décembre 2013: parution des écrits sur l’art de Georges LIMBOUR, Spectateur des arts, Ecrits sur la peinture 1924-1969 (édition de Martine Colin-Picon et F.Nicol), Paris, Le Bruit du temps.